© Real Reel Films

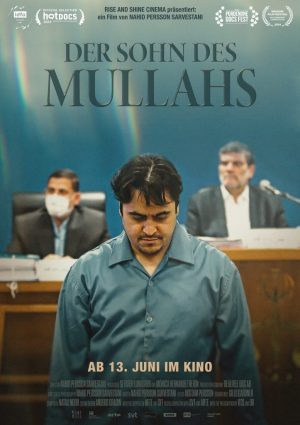

Roohollah Zams Lebensgeschichte wurde durch die Verfilmung zum Symbol für die politischen Missstände im Iran. Als „Sohn eines Mullahs“ wächst er sehr religiös auf. Als ihm die politische Verflechtung der Mullahs immer mehr bewusst wird, verwandelt er sich in einen aktiven Systemkritiker. Er begleitet die oppositionelle „Grüne Revolution“ anlässlich der Präsidentschaftswahl 2009 publizistisch und wird deshalb verhaftet. Nach einem Selbstmordversuch kommt er durch die Intervention seines Vaters frei und flieht nach Frankreich, wo er versteckt mit seiner Familie lebt und über seine unabhängige Nachrichtensendung „Amadnews“ die Machenschaften der Mullahs aufdeckt.

Das will auch die iranische Filmregisseurin Nahid Persson Sarvestani. Sie hat durch das iranische Regime ihren 19-jährigen Sohn verloren und lebt in Schweden im Exil. Von 2019 bis 2020 dokumentiert sie das Leben Roohollah Zams zwischen Privatleben und politischen Recherchen. Er selbst und jeder, der mit ihm zusammenarbeitet, muss täglich um sein Leben fürchten. Auch Sarvestani bekommt Mordandrohungen. Mitstreiter aus dem Iran informieren Zam über die gigantischen Korruptionen in seinem Heimatland, das mittlerweile das größte Geldwäscheland der Welt ist. Die iranischen Revolutionäre haben die Wirtschaft unter ihre Kontrolle gebracht und sich selbst durch geschickte Transaktionen zu Millionären gemacht. Ihre Kinder leben im Ausland. Sie präsentieren sich in den sozialen Netzwerken als liberale Luxusgeschöpfe, während die Frauen im Iran wegen nicht getragener Kopftücher inhaftiert und zu Tode malträtiert werden.

Über Zams Recherchen wird deutlich, wie der Iran sein Kontrollsystem weit über das eigene Land hinaus ausgebaut hat. Systemgegner werden im Exil entsorgt. Die Opfer bleiben in den Medien unerwähnt, das Mullah-System unbefleckt.

Jedes persönliche Treffen mit Informanten kann sich für Zam und seine Informanten als eine Falle erweisen, weshalb alle Recherchen digital erfolgen. Mitarbeiter werden bei den Filmarbeiten nicht gezeigt, um sie und ihre Familien zu schützen. Doch auch im engsten Mitarbeiterkreis lauern Spione. Von 100 „Freunden“ genügen zwei, um alles auffliegen zu lassen.

Zam weiß um die Problematik. Trotzdem bleibt er sehr gelassen und behält sein heiteres Gemüt. Er kann die Missstände aufdecken, hat seine Familie um sich. Auch seine Frau und seine beiden Töchter scheinen ganz gut mit der Situation klar zu kommen. Das wirkt ganz normal, ist es aber nicht. Zam kann das Haus nur in Begleitung verlassen, trainiert nachts vom Auto aus seinen Hund, der ein flottes Tempo von 60 km/h bewältigt, schläft lieber auf der Couch mit dem Revolver unter dem Kissen, obwohl es in seinem Haus mehrere Schlafzimmer gibt. Er ist immer auf das Schlimmste vorbereitet, wirkt trotzdem sehr ausgeglichen „Was passiert, passiert eben.“ Dieser Fatalismus und seine Neugier Hintergründe zu erforschen, lassen ihn die Sicherheitsregeln überschreiten. Er trifft sich mit einem Mittelsmann und tappt genau in die Falle, vor der er ständig warnte. Er wird in den Iran zurückgebracht, öffentlich vorgeführt. Die Situation wird derart komplex, dass selbst Dokumentarfilmerin Sarvestani nicht mehr weiß, was wahr und falsch ist. In einem Fernsehinterview soll Zam gegen sich selbst aussagen. Weil er nicht so antwortet, wie man es von ihm erwartet, wird er zum Tode verurteilt, dennoch resümiert er: „Wir haben das Spiel gewonnen“. Sein Vater legt öffentlich die Mullah-Kleider ab. Die final eingeblendeten Szenen der protestierenden Frauen und Mädchen zeigen, dass der Widerstand gegen das iranische System größer wird.

Sarvestani filmt größtenteils in Zams Haus, fokussiert auf Gespräche, wodurch die Dokumentation bewusst sehr spannungsarm bleibt. Nur am unterlegten sphärischen Sound wird die nervliche Belastung spürbar. Der Bildschirm zuweilen auf Handyformat eingeengt hebt die digitalen Recherchen hervor und unterstreicht zugleich die voyeuristische Kontrollperspektive. Während Zam noch optimistisch an einen australischen Geldgeber für einen eigenen Radiosender glaubt, laufen schon die Vorbereitungen seiner Vernichtung. Selbst Filmemacherin Sarvestani ist vollkommen überrascht, dass zwei von Zams wichtigsten Bezugspersonen Spione sind. Die Macht der Mullahs hat lange Arme.

Ab heute ist „Der Sohn des Mullahs“ in den deutschen Kinos zu sehen.