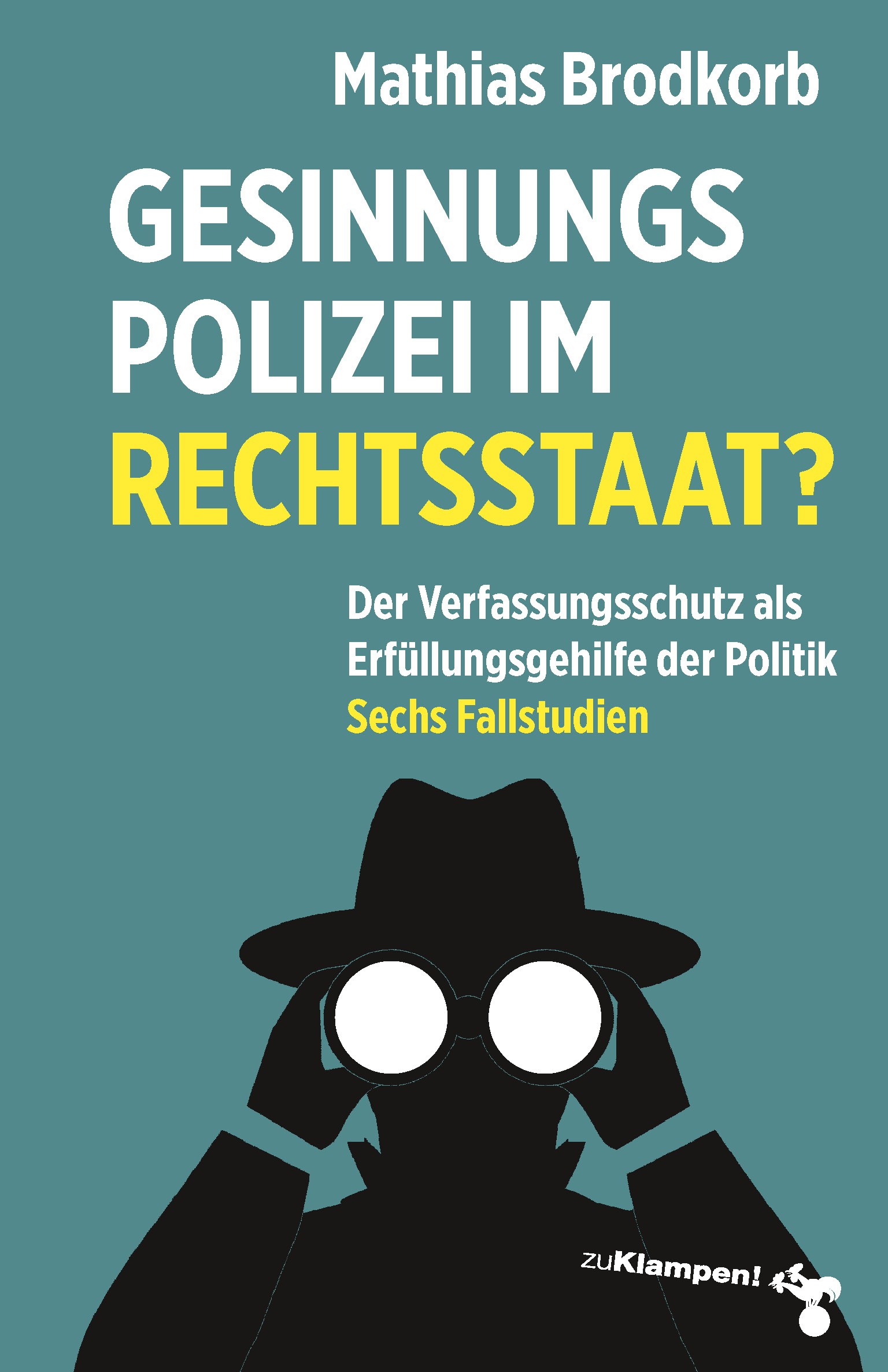

Wer manipuliert uns im Hintergrund? Anhand von sechs sehr detaillierten Fallstudien hinterfragt Mathias Brodkorb den…

©zu Klampen Verlag

„Verfassungsschutz als Erfüllungsgehilfe der Politik“, so der Untertitel seines Buches „Gesinnungspolizei im Rechtsstaat?“. Das macht neugierig und man ist tatsächlich schockiert, was hinter den Kulissen unter der Geheimhaltungspflicht alles möglich ist.

Der Verfassungsschutz hat zwar keine exekutiven Befugnisse, ist aber für die Gesinnungsprüfung der Bürger zuständig. Wer in die Mühlen des Verfassungsschutzes kommt, ist gesellschaftlich stigmatisiert, vor allem dann, wenn man nicht die nötigen finanziellen Mittel hat, über mehrere Instanzen hinweg zu klagen.

Brodkorb analysiert die rechtlichen Grundlagen, Struktur und Aufgaben des deutschen Verfassungsschutzes und zeigt anhand von Fallstudien, wie überfordert, politisch manipuliert und verfassungswidrig diese Institution immer wieder agiert, wenn der für die Demokratie notwendig konträre Diskurs als links- oder rechtsradikal bewertet wird und im Verlauf der heimlichen Observationen vom Verdachtsfall zur extremistischen Gefahr für die freiheitlich demokratische Ordnung eingestuft wird.

Nirgendwo in Europa darf der Verfassungsschutz so wenig wie in Deutschland, eine Sicherheitsmaßnahme infolge der nationalsozialistischen Vergangenheit. Indem er verfassungsfeindliche Aktivitäten nur verfolgt und veröffentlicht, ohne zu bestrafen ist er eine „präventive Demokratieschutzbehörde“. Doch er kann auf bloßen Verdacht tätig werden, arbeitet nicht mit objektiven Fakten, sondern mit Beobachtungen, aus dem Kontext gerissenen Meinungsäußerungen, was ihn so fehleranfällig macht. Hinzu kommen schwammige Begrifflichkeiten, die dem Verfassungsschutz die Möglichkeit geben, „die Kampfszenen des Extremismus weit in der Mitte der Gesellschaft auszuweiten“. Der Verfassungsschutz wirkt als Souffleur der Politik, kreiert Verfassungsfeinde und greift damit sehr stark in das politische Geschehen ein.

Dabei agiert der Verfassungsschutz selbst völlig unkontrollierbar und intransparent. Bei Anklagen geht er sofort in die Revision, ohne sich im Gegensatz zu dem Angeklagten um die Finanzierung Sorgen machen zu müssen. Die bezahlt der Staat.

Wer sich verdächtig macht, entscheidet allein der Verfassungsschutz. Selbst unter Anklage bekommt der Betroffene keine Einsicht in seine Akten.

Bodo Ramelows 10-jähriger Kampf (2003 – 2023) gegen verfassungsrechtliche Beobachtungen und Anklagen ist ein Paradebeispiel für die inszenierten Verleumdungen durch den Verfassungsschutz. Erst über die Instanz des Bundesverfassungsgerichts wurde festgestellt, dass die Überwachung Ramelows und der Mitglieder seiner Bundestagsfraktion die Abgeordnetenrechte nach Artikel 38 des Grundgesetzes verletzte und „unverhältnismäßig“ gewesen war.

In jedem Kapitel fokussiert Brodkorb auf eine besondere Facette des Verfassungsschutzes, die sich in der Praxis überschneiden, argumentativ wiederholen, immer wieder um die widersprüchlichen Begrifflichkeiten kreisen, insbesondere um die kulturell ethnische rassistische Interpretation des „Staatsvolks“, wobei sich durch die hermeneutische Herangehensweise des Verfassungsschutzes ein Zirkelschluss ergibt, indem sich der links- oder rechtsextremistische Ausgangsverdacht im Endergebnis spiegelt. „Steckt man eine Lesart in die eigene Maschine, kriegt man dann hinten auch das entsprechende Ergebnis heraus.“ Der Verdächtige hat wie David gegen Goliath zu kämpfen.

Der Sonderweg Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg zielte auf eine Behörde, die auf bloße Vnerdacht aktiv wird, um die Gesellschaft zu schützen. In der heute gefestigten bundesrepublikanischen Demokratie schränkt der Verfassungsschutz allerdings die Meinungsfreiheit ein und beschädigt den demokratischen Diskurs, indem er neben Links- und Rechtsextremismus, Islamismus, auslandsbezogenen Extremismus und gesellschaftskritische Gruppierungen wie die Corona-Demonstranten observiert. Brodkorbs Buch „Gesinnungspolizei im Rechtsstaat?“ macht die Manipulationsmechanismen des Verfassungsschutzes bewusst und man versteht sein finales Plädoyer für eine grundlegende Reform der skandalgebeutelten Behörde und für den verstärkt argumentativen politischen Diskurs in den Parteien und in der Zivilgesellschaft.

Mathias Brodkorb „Gesinnungspolizei im Rechtsstaat?“, zu Klampen Verlag, Springe 2024, 250 S.