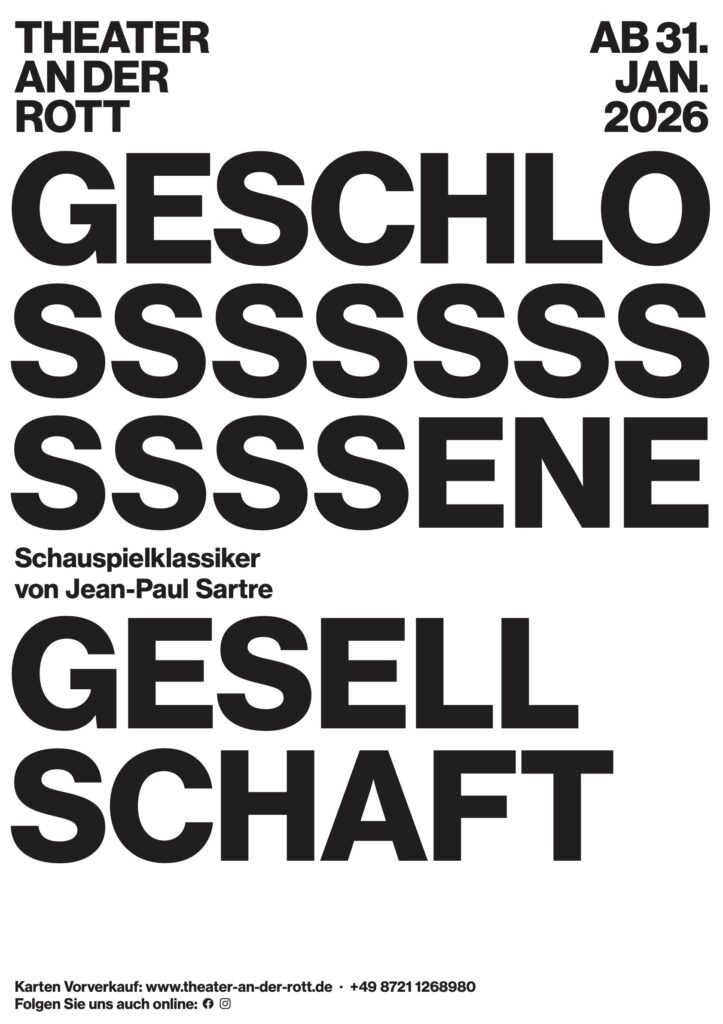

©Monika Rittershaus

„Das Vergangene im Gegenwärtigen aufzeigen“ sah Modest Mussorgsky als seine Aufgabe an, als er 1872 den Auftrag bekam, eine Oper über einen historischen Stoff zu schreiben. Er wählte die chaotischen Ereignisse des Interregnums gegen Ende des 17. Jahrhunderts von 1682 bis 1689 aus vor dem Amtsantritt des noch zu jungen Zarewitsch, dem späteren Peter dem Großen. Es ging ihm nicht um historische Detailtreue, sondern um transferierbare Machtmuster. „Chowanschtschina“ (Die Sache Chowanski) wurde eine wuchtige Volksoper über die Machtkämpfe der Fürsten, die Strelitzenrevolten und den religiösen Fanatismus der Altgläubigen aus der Sicht des 19. auf das 17. Jahrhundert.

Schon vor vier Jahren war die Premiere geplant. Wegen Corona verschob sich die Inszenierung. Jetzt präsentiert Guth die russische Seele, wie sie immer wieder auch von Mussorgsky tradiert wurde. „Das Volk hat es schwer“, es „ist Sklave“, manipuliert von den Herrschern und der Kirche. Es sucht Schutz und Hoffnung bei Gott und sehnt sich nach einem Führer. Gilt das heute auch noch, fragt Guth?

Aus der Distanz von Wissenschaftlern konzipiert er seine Inszenierung. Sie bilden in lachsfarbenen Klamotten deutlich erkennbar den zeitgenössischen Rahmen, von dem aus die historischen Tableaus, längst zu Klischees geworden, kommentiert werden. Durch Live-, Licht- und Schattenprojektionen intensiviert er die emotionalen Stimmungen und gesellschaftlichen Polaritäten. Mit dokumentarischen Militäraufnahmen und personellen Anspielungen weitet er das historische Geschehen in die Gegenwart. Wenn Fürst Golizyn seine Barockperücke abnimmt und plötzlich Putin sehr ähnelt und nach Golizyns Verbannung nicht Peter der Große, sondern Putin ganz unspektakulär den Amtssitz einnimmt, wird die Gegenwart zur Abziehfolie der Vergangenheit. In diesem Kontext wird die kollektive Selbstverbrennung der Altväterlichen, unter ihrem Anführer Dossifei, zum krassen Symbol der Auslöschung des Volks durch ideologische Manipulation.

Von oben schiebt der hydraulische Lastenlift die Palastebene auf die Bühne, von unten begehrt das Volk auf und verschwindet wieder in den Untiefen. In diesen monumentalen Bildsequenzen spiegelt sich das soziale Ungleichgewicht. Egal wer oben regiert, das russische Volk bleibt unterdrückt.

©Monika Rittershaus

Guth glättet die zeitlichen Brüche dieser Volksoper nicht, erleichtert aber das Verständnis durch das leitmotivische Erscheinen des künftigen Zaren. Als Kind und Jüngling erlebt Peter der Große das politische Chaos. Die sehr konstruierte Liebesgeschichte zwischen Chowanskis Sohn Andrei zu Marfa, dann zu Emma, die auch der Vater begehrt, verstärkt auf erotischer Ebene die Unterjochung des Volks, dient aber dramaturgisch dazu, effektvoll die charismatischen Protagonisten stimmlich aufleuchten zu lassen.

Da Mussorgsky nur eine Klavierversion seiner „Chowanschtschina“ hinterließ, entstanden nach seinem Tod mehrere Fassungen. Simone Young kennt sie alle. Sie entschied sich für die Orchestrierung von Schostakowitsch (1960), weil sie am klarsten ist, etwas spröder als Rimsky-Korsakows Fassung, sehr gut zum Geschehen passt, inklusive des imposanten Schlusses von Strawinsky (1913). Unter Youngs Dirigat wird die „Chowanschtschina“ ein wuchtiges Hörerlebnis, in dem russische Kirchenmusik und Volkslieder auf filmatmosphärische Dramatisierungseffekte von Schostakowitsch treffen. Pauken und Glocken künden von Stimmungswechseln, Gefahr und Tod. So mächtig das Orchester auch tobt, es zeigt unter Youngs engagiertem Dirigat auch subtile Passagen der Musik, in deren impressionistischer Klangschönheit und rhythmischer Dynamik beseelte Emotionen, wunderschöne Naturbilder fröhlich volkstümliche, aber auch grausame Tanzszenen aufleuchten.

Die leitmotivisch musikalische Charakterisierung der Protagonisten wird durch die Stimmwucht der SängerInnen und deren individuelle Timbres noch intensiviert. Jeder Tenor entfaltet eine andere fürstliche Aura. Mächtig tönt Mikas Kares als Chowanski. Sohn Andrei bleibt mit Najmiddin Mavlyanov bewusst im Schatten des Vaters, gewinnt am Schluss durch den positiven Einfluss von Marfa an heldischer Größe. Stephan Rügamer gibt Fürst Golizyn stimmlich und auch optisch französische Eleganz. Schaklowity, Anführer der Strelitzen, bringt George Gagnidze mit autoritärer Dominanz auf die Bühne. Großartig sind die Frauenrollen besetzt. Marina Prudenskaya entdeckt in Marfa eine äußerst mutige Frau, die wie eine Ikone strahlt. Mit Evelin Novaks faszinierendem Sopran avanciert Emma zum engelsgleichen Wesen. Sie kann sich dank Marfas Schutz ihre Unschuld bewahren.

Doch die dunklen Seiten dieses Dramas gewinnen Oberwasser. Taras Shtonda als Dossifei toppt alle Fürsten. Sein sonorer Bass dominiert düster den wuchtigen Chor und das Orchester. Er versinnbildlicht exemplarisch die charismatische Kraft religiöser Anführer, die ständig suggerieren „Väterchen, komm zu uns“.

Aus dem heutigen Blickwinkel dieser Inszenierung wird Mussorgskys Volksdrama „Chowanschtschina“ zum Archetypus von Russlands fataler Symbiose von Politik und Ideologie, der sich ständig wiederholt. Das Volk kommt einfach nicht auf die Beine.

Künstlerisches Team: Simone Young (Musikalische Leitung), Claus Guth (Inszenierung), Christian Schmidt (Bühnenbild), Ursula Kudrna (Kostüme), Olaf Freese (Licht), Sommer Ulrickson (Choreografie), Roland Horvath (Video), Jan Speckenbach/Marlene Blumert (Live-Kamera), Dani Juris (Einstudierung Chor), Yvonne Gebauer, Rebecca Graitl (Dramaturgie)