©zero one Film

Vor jedem Auftritt ist Igor Levit sehr angespannt, nervös. Das Leben als Konzertmusiker bedrückt ihn zunehmend. 108 Konzerte in einem Jahr, das ist einfach zu viel, engt unwahrscheinlich ein. Schon 2014, sein erstes großes Konzertjahr, war so voll. Er weiß selbst nicht, wie er es überstanden hat. Dazwischen noch die Tonaufnahmen. Alle 32 Sonaten Beethovens spielte er ein, vertraut dabei auf seinen Tonmeister Andreas Neubronner, der weiß, wo die Mikrofone stehen müssen, dass der Klang am besten ist. Eine Probeaufnahme muss genügen.

In kurzen Gesprächssequenzen, noch mehr in den stillen Filmsequenzen danach wird deutlich, wie Igor Levit unter dem Druck des Präsentierens leidet, warum er 2009 plötzlich abgenommen hat, warum ihn das Konzert Dressing so nervt, warum er nach jedem Konzert „in eine bodenlose Verunsicherung“ stürzt. Umso herzlicher sind die Umarmungen, wenn er einen lieben Menschen trifft. Er kuschelt wie ein Kind, das menschliche Wärme sucht.

Die Hälfte seines Lebens hat Igor Levit Beethoven gespielt. Er will ein anderes Leben, andere Töne spielen. Die Entscheidung wird ihm durch Corona abgenommen. Auf einen Schlag werden Konzerte weltweit abgesagt. Plötzlich darf er nicht mehr spielen.

Igor Levit beginnt ein Experiment, präsentiert als erster Hauskonzerte. Sie werden für ihn existentiell. „Es ist der einzig entspannte Moment während des Tages“ und er entdeckt dabei die Freiheit fern der Vermarktungszwänge zu spielen.

Als der Konzertbetrieb wieder beginnt, fühlt er sich dabei frei wie nie, nur die Kleideretikette nervt ihn nach wie vor. Er sucht nach neuen Wegen, um seinen Konzerten auch eine politische Kraft zu geben. Das zeigt die Schlussszene.

© zero one Film

Aus Protest gegen die Rodung des Dannenröder Forst spielt er bei Eiseskälte mitten im Wald und schlägt die Brücke von Beethoven zu Ronald Stevenson, von der Klassik in die Gegenwart, vom Konzertsaal „dorthin, wo die Menschen sind“.

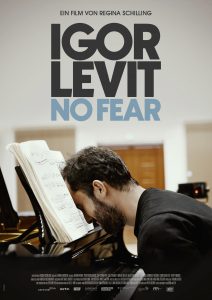

„Igor Levit – No Fear“ ist ab 6. Oktober in den deutschen Kinos zu sehen.