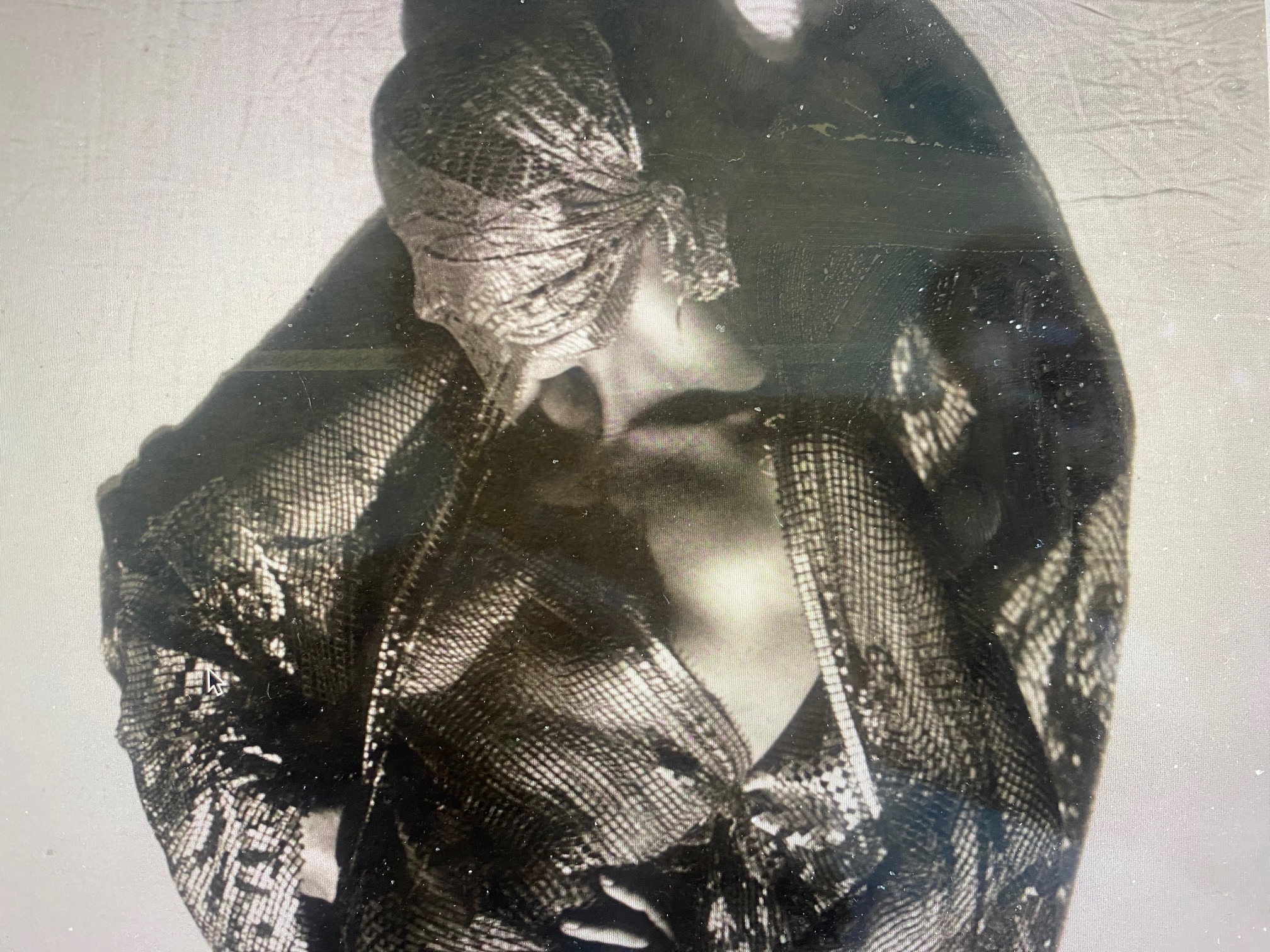

Marta Astfalck-Vietz (Ausschnitt), Ohne Titel, um 1927©VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Kaum jemand kennt heute Marta Astfalck-Vietz (1901-1994). Dabei hat sie in nur einem Jahrzehnt, den Goldenen Zwanziger Jahren, ein umfassendes Werk von…

Selbstinszenierungen, Akt- und Tanzfotografien, experimentellen Bildern und 6000 floralen Aquarellen hinterlassen. Doch ihr Werk wurde weitgehend übersehen. Die Berlinische Galerie ehrt die Künstlerin anlässlich des 50-jährigen Jubiläums mit einer Einzelausstellung und der Präsentation von 140 Arbeiten aus ihren Werkgruppen mit dem Anspruch, diese kunsthistorisch einzuordnen.

Eigentlich wollte Astfalck-Vietz zum Theater, wenn nicht die bürgerliche Familie dazwischengekommen wäre. Stattdessen wurde ihr Fotoatelier zur Bühne, auf der sie sich in den unterschiedlichsten Frauenrollen inszenierte, humorvoll Klischees, Moden und Zeitgeist stilisierte, karikierte oder damit innovativ aus feministischer Perspektive experimentierte. Dabei wurde die Zusammenarbeit mit dem Fotografen Heinz Hajek-Halke (1898-1983) sehr prägend und derart kooperativ, dass sie etliche Fotografien gemeinsam unter „Combi-Phot.“ veröffentlichten. Über „Stoffe, Spitze, Rollenbilder“ chargiert sie in ihren Fotografien zwischen Verhüllung und Offenbarung, Maskerade und Identität. Sie agiert als kesse Charleston-Tänzerin, Femme fatale oder Flaschengeist, womit sie gleichzeitig die feministische Botschaft über das Eingeschlossensein von Frauen vermittelt. Als Berufsfotografin nimmt sie auch Aufträge von Tänzerinnen und Bühnenaufführungen an. Mary Wigmans Ausdruckstanz und internationale Tanzshow mit Stars wie Josephine Baker begeistern die Berliner. Davon inspiriert inszeniert Astfalck-Vietz die Hände als expressives Detail ihrer Tanzbilder und Aktfotografien.

Die tänzerische Eleganz spiegelt sie auch in ihren naturalistischen Pflanzenaquarellen, die in den 1930er Jahren immer wichtiger werden. Die Motive wirken im Laufe der Zeit immer luftiger, skizzenhafter und über den Kontakt mit dem Gärtner Karl Foerster immer vielseitiger. Durch ihr großes Interesse und Wissen wurden sogar einige Züchtungen nach Astfalck-Vietz benannt.

Um sich 1933 der staatlichen Einflussnahme durch die Nationalsozialisten zu entziehen, widmet sich Astfalck-Vietz mit ihrem Mann, einem Innenarchitekten, verstärkt der Innenarchitektur der Werbe- und Gebrauchsgrafik. Nach 1945 gelingt ein Neuanfang über die Anbindung an die 20er Jahre nicht, das wird sich auch durch diese Ausstellung nicht ändern.

Die Ausstellung „Inszeniertes Selbst – Marta Astfalck-Vietz“ ist in der Berlinischen Galerie in der Alten Jakobstraße 124-128 noch bis zum 13.10.2025 zu sehen.